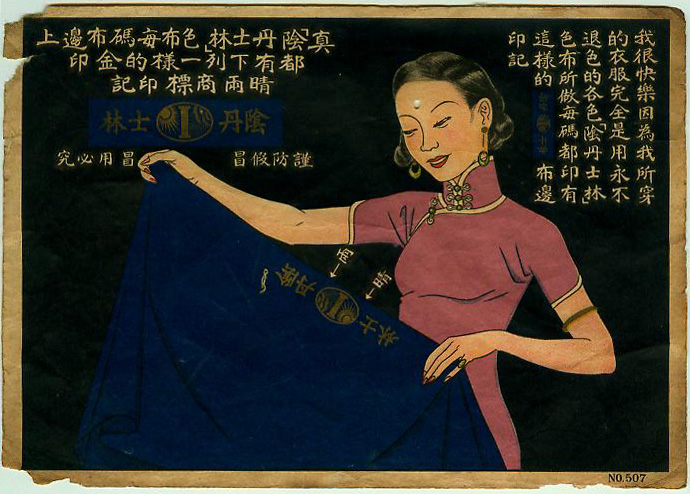

20世紀20至40年代的上海灘是舊中國的時尚風向標。20世紀20年代,愛美的青年女學生的穿著往往是上身一襲月白大襟布衫,窄腰寬袖,下身配以黑色綢裙皮鞋,她們手持書卷,裊裊婷婷地行走在上海灘上,成為彼時的一道靚麗風景。而到了30年代,上海灘上忽然流行起中式旗袍,這種服飾因其能夠充分體現東方女性的曲線美而深受中青年女性的歡迎。當時,上海灘上中式旗袍的主要面料就是以藍色為基調的陰丹士林布。陰丹士林以其不易褪色的品質深受20世紀三、四十年代上海中青年女性的喜愛。今天,我們在民國題材的電視劇里仍然能夠窺見陰丹士林布的流行程度,那時的時尚女性春秋季是一襲陰丹士林藍旗袍,冬季則是長棉袍外罩陰丹士林藍大褂,長圍巾直垂至膝。陰丹士林是那個時代的流行密碼。

陰丹士林布由德國德孚洋行生產,德孚洋行由德國人德恩于20世紀20年代在上海創辦,而陰丹士林則是一種還原染料名稱,德文Indanthrene的音譯,用這種染料染的布不僅色澤光鮮,而且經久不褪色,德孚洋行生產的陰丹士林布正是因為使用了這種特殊的染料而深受人們的歡迎。

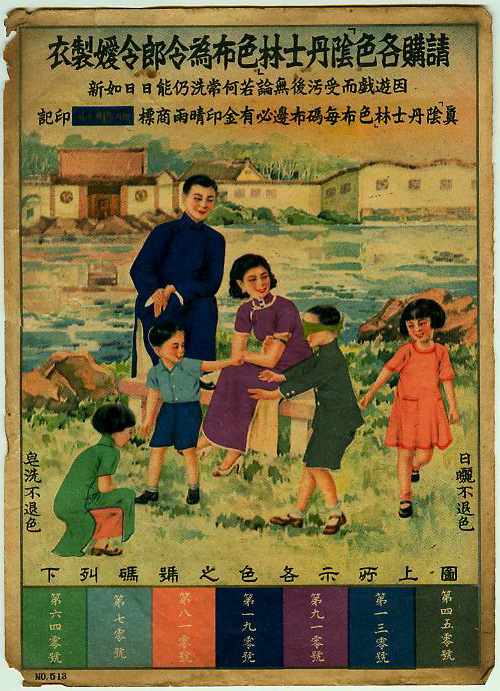

當然,一種商品要能夠得到人們的普遍歡迎,僅僅靠自身的特質還是不夠的,還要把這種特質明確無誤的反復告訴給消費者,才能讓消費者對商品的特質產生認同,進而產生購買行為。陰丹士林為了強化消費者對自己的特質的認知,在廣告宣傳中始終把“永不褪色”作為主要訴求點,經過長時間的廣告宣傳,陰丹士林布在當時人們的心目中簡直就是“永不褪色”的代名詞。

在廣告中使用生活場景能夠使消費者對于廣告有一種親近感,有效地緩解消費者對于廣告宣傳的排斥,從而使得消費者在一種不經意的狀態中對商品產生認同。同時,人們在日常生活中普遍存在著一種從眾心理,廣告中的生活場景能夠對潛在的消費者產生一種示范作用,誘導他們采取購買行為。正因為如此,許多廣告非常重視廣告場景的生活化,陰丹士林廣告也不例外。

發表評論