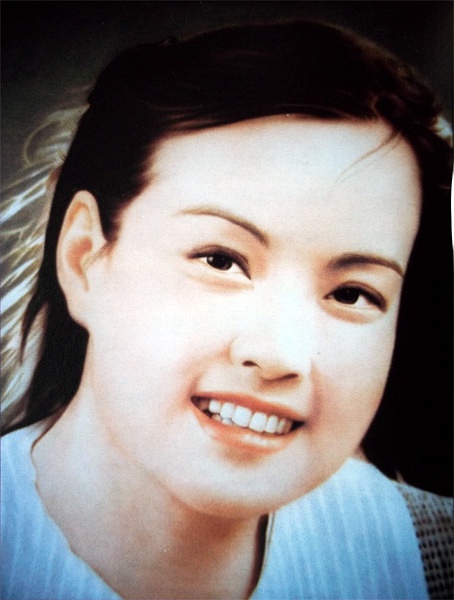

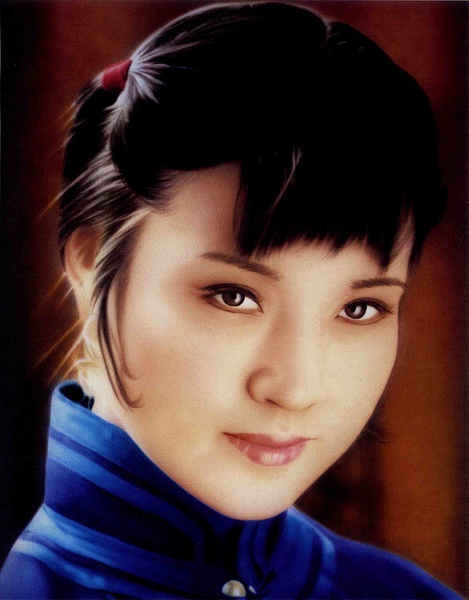

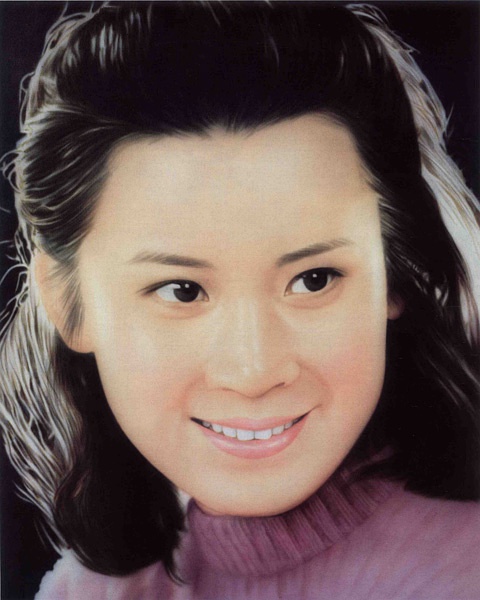

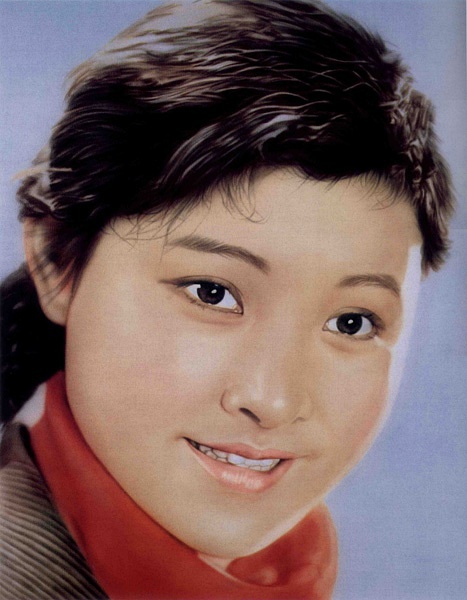

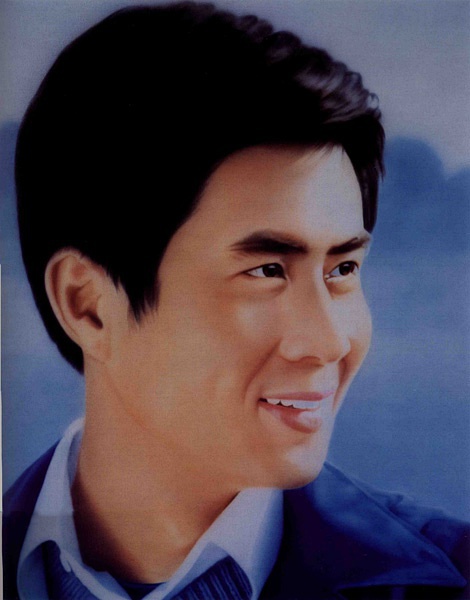

術家周鐵海繪制的“社會主義美人照”中的電影明星,可說是遙遠的名人。

周鐵海的這個明星系列的形象素材來源于電影雜志。1990年代末,周鐵海在靜安區萬春街的工作室因為拆遷而遭毀滅。這時,他偶然發現鄰居廢墟里的一捆雜志。那是當時的《大眾電影》雜志。這批雜志中的明星照片,喚醒了1966年出生的周鐵海的青春記憶。陳沖、龔雪、劉曉慶、吳海燕、張瑜、李秀明、郭凱敏等曾經名滿天下的電影明星,哪個不與當時的中國青年的夢想相連?而鄧麗君的形象,則是樊籬之外的女神,體現了另外一種女性美學,也成為一時風騷。以機智地挪用現成圖像而著稱的周鐵海,敏銳地意識到了這批明星影像作為某個特定時代的一種夢想與美學趣味所具有的特殊意義。

他以他慣有的制圖方式,重繪了這批以清純為主要訴求的“社會主義美女照”(socialism pinup)。這既是屬于某個特定時代的大眾集體記憶的回收,也是凝聚于明星影像中的集體記憶的重塑與回放。

當代日本文化評論家、藝術史家多木浩二(Taki Kouji)在《美女照的修辭學》一文中指出:“不管是內容濃烈的還是稀薄的,社會上一般把作為娛樂而傳播的情欲性的影像總稱為‘美女照’。”

比對多木(Taki)的這個“美女照”定義,周鐵海的作品顯然有所不符,需要稍作修正。周鐵海所依據的這批中國“美女照”的原形是電影演員照片,其生產(拍攝)、流通、接受與消費發生于計劃經濟社會主義時代的末期。其時改革開放已經啟動,社會也已開始向大眾傳播與消費社會邁進。但文化的生產、人們的審美意識等仍然沒有完全擺脫計劃經濟的影響。從當時生產制作這類明星演員影像的目的看,似乎也就簡單停留于電影宣傳的層面,雖不乏打造明星之意,但囿于意識形態的鉗制,還無法像今天這般明目張膽地實施明星包裝與打造,只是簡單地以演員照為幌子,擴大影片的影響,兼而傳播演員的名聲。照片的制作者所拍攝的不是如多木所說的“情欲性的影像”,而是反而把可能喚起情欲的因素加以過濾。從這些影像本身來看,煽動、撩撥情欲的成分也確實并不明顯。當然,對于影像的接受者與消費者來說,是否視其為“情欲性的影像”與欲望投射的對象,那是各人自便。

從某種意義上說,明星照片的拍攝方式可說是照相館美學的極致。戲劇性的用光、柔焦,以及對于所有細節的控制(排除),使得照片成為了一種現實的真空。它們仿佛來自現實,但其實已經沒有現實感。

不過,即使在照片制作當時還沒有包裝、打造、營銷之說,但對于當時的大眾來說,陳沖、張瑜、劉曉慶等也是遙不可及的名人。而飛速發展的中國現實,也令這些名人們迅即成為昨日黃花,在今天,那些影像也一并成為傾訴鄉愁的對象。

周鐵海的這批明星作品,是在這種性質的明星影像的基礎上,對人物形象再次加以打磨。雖然在拍攝時攝影師可能使用了柔焦手法,但經過周鐵海的繪畫處理,照相機鏡頭所具有的成像銳度再度柔軟化。因此,他的這組作品,其實經過了兩度打磨,一次是拍攝時的“去刺點”的攝影操控,經過這樣的視覺衛生打掃,照片已然成為了空洞的物品。而當周鐵海再次以噴筆將影像從紙張移植到畫布上加以重新繪制時,圖像本身又經歷了一次打磨。經過這第二次打磨,畫面氣氛更加朦朧曖昧,人物形象顯得更加飄忽,不可捉摸,越來越趨近于一種幻影式的存在。不過,經過周鐵海的這次打磨,本來照片中相對低下的情欲性反而有所提高。我們發現,從某種意義上說,照片情欲度的提升似乎與影像的清晰成反比。在這里,他通過噴筆在弱化了照片的攝影性的同時,也通過這種處理使鄉愁成為照片的主調。

——顧錚

發表評論