旗袍是女性服飾之一,源于滿族女性傳統(tǒng)服裝,在20世紀(jì)上半葉由民國(guó)漢族女性改進(jìn)。

20世紀(jì)初,旗袍才開始為漢族婦女所愛用。

為旗袍的普及而作出貢獻(xiàn)的應(yīng)該是那些年輕的女學(xué)生們,她們穿著寬敞的旗袍,引起了各界婦女的羨慕,并紛紛被仿效。社會(huì)輿論也對(duì)此大加贊賞。于是,旗袍便成了當(dāng)時(shí)中國(guó)女子最時(shí)髦的服裝。

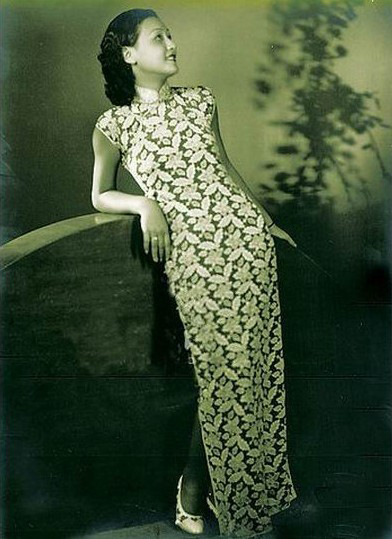

20年代末,受歐美服式的影響,旗袍式樣有了較大的改變。此時(shí)的旗袍,一掃清朝矯飾之風(fēng),趨向于簡(jiǎn)潔,色調(diào)力求淡雅,注重體現(xiàn)女性身材的自然之美。

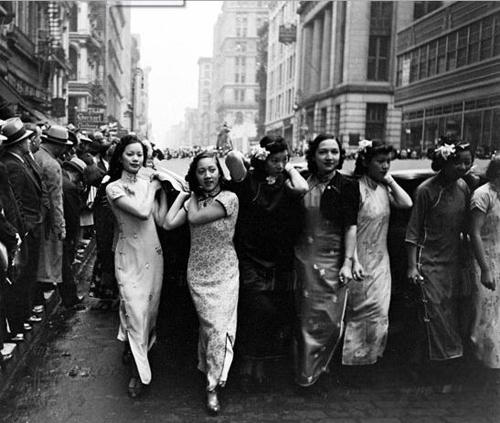

30年代可以說到達(dá)了旗袍的黃金期,這時(shí)的旗袍不但盛行,而且樣式也不斷翻新。

受西方短裙影響,旗袍衣長(zhǎng)縮短,袖口相應(yīng)縮小,比以前更合身了。即便是保留衣長(zhǎng)的旗袍,兩邊開口也不斷升高,而且腰身越發(fā)緊繃。

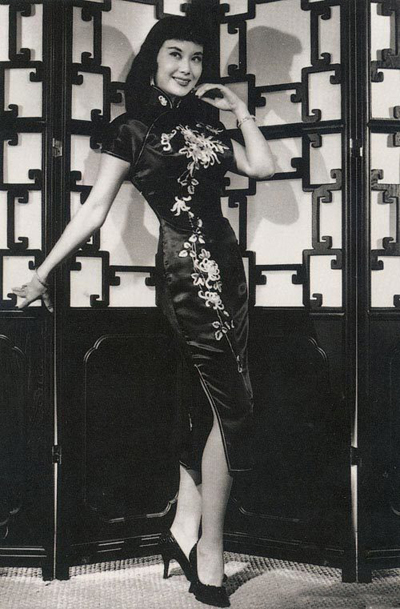

40年代是旗袍黃金時(shí)代在時(shí)間上的延續(xù),旗袍式樣更趨向于縮短衣長(zhǎng),減低領(lǐng)高,袖長(zhǎng)短至肩下2-3寸,甚至沒有袖子,外形如流線型。

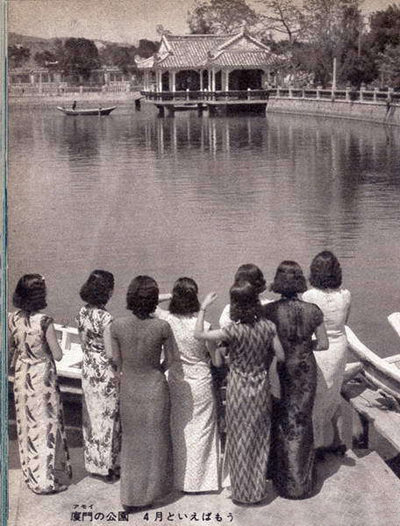

8位穿著各色旗袍的女性在廈門的公園(1939)

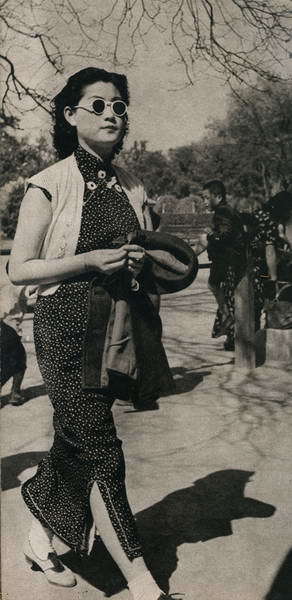

在北京中央公園散步的民國(guó)摩登女子(1940)

在天壇公園里的兩位旗袍美女(1941)

旗袍加笑容,中國(guó)女性魅力無(wú)窮(1941)

將旗袍演繹得千姿百態(tài)﹑楚楚動(dòng)人的莫過于上海女人。江南女子的雅致,大都會(huì)小姐的精巧,繁華下的世故聰慧,上海女人的麗質(zhì)和旗袍的剔透完全融于一體。

發(fā)表評(píng)論