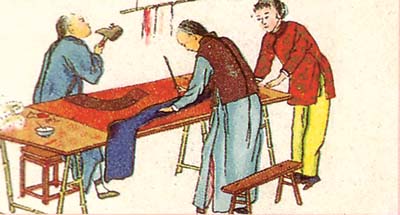

清代的裁縫鋪

孫蘭蓀繪

在漢代之前,男人女人通通穿裙子,不穿褲子。裙子有長、短、糙、細的區別。穿褲子是漢文帝皇后的一項發明,是由女人先穿起來的。古籍中記載,漢文帝身體不好,而身邊服侍的侍女們又多,都穿裙子,頗有惑君之嫌。皇后就研究出一種中間縫有襠的裙子,叫做褲子,命宮女們統統穿上,以減少皇帝的淫欲。此法后來得到推廣,男士們也都穿上褲子了。

隨著社會生產力的發展,社會階層越分越細,長幼尊卑,權貴庶民,在衣著上的區分也就越來越大,衣服的紋飾、圖案、顏色都有了嚴格的定制。自此,專門制衣的職業----裁縫也就出現了。

最早的裁縫是專為內廷皇室服務的,稱為縫人。《周禮》載:“縫人掌王宮縫線之事,以役女御,以縫王及后之衣服。”后亦稱內工。高啟有《謝賜衣》詩云:“奇紋天女織,新樣內工裁。”后來,民間也出現了成衣作坊、裁縫鋪,來承制商賈市民的私人衣物。唐代詩人秦韜玉有《貧女》詩:“敢將十指夸針巧,不把雙眉斗畫長。苦恨年年壓金線,為他人作嫁衣裳。”寫的是一位貧女,她“年年壓金線”,應該說她是一位專業的女裁縫。

到了明代,男裁縫也已十分活躍。裁縫者,既剪裁,又縫紉也。行中規矩很大多,學徒學習三年,也只能包邊、合領、上袖,若是操尺度量、剪裁下料,還得學上三年。這里不單單是個成衣要式樣入時、合身適體的問題,高手裁縫還得會節材省料,換句舊行話說,也就是得會“偷料”。裁縫不僅要掙手藝錢,還要會掙材料錢。因之有一俗語:“廚子藏肉,裁縫藏料,無所厚非。”做衣服的,明知料上吃了虧,但活兒上沒毛病,是不能過分追究的。

發表評論