從秦到漢,中國依舊大一統。“楚雖三戶,亡秦必楚”的預言,伴隨著秦始皇掃蕩六合。陳勝、吳廣、項羽、劉邦,這些楚人的復仇,顛覆了權力的秩序,中國從此進入新一輪權力的游戲。祖籍江蘇南通的陸川,也是楚人,他編劇、導演的《王的盛宴》,以司馬遷之《史記》為底本,卻又以悍然而細膩的想象,全力擦寫史書中楚漢春秋的那場飯局本身的價值,《王的盛宴》與絕大多數中國歷史題材電影的創作態度迥然不同。

正如劉邦所說“我的一生,都是鴻門宴”,時間之流中的大人物、小人物,都被權力、欲望、恐懼所控制、輾壓、吞噬,所以說,本片并非借古喻今之作,而是中國歷史的戲劇化縮寫,以劉邦、呂后、項羽、韓信、蕭何、張良的名義,這一連串ID是中國后世不絕如縷、韋編三絕史書傳統的原型,當然史書的記載也往往不靠譜。“王侯將相,寧有種乎?!”的吶喊,是生命權遭到最強烈壓抑之后的反抗,共患難之后的富貴鄉里,則不許他人酣睡,生殺予奪、蓋棺論定完全不由自主。陸川想要告訴觀眾的,是迷惑,究竟我們應該如何看待歷史,歷史中人又是如何看待自己的興亡呢?

《資治通鑒》里說,歷史是面鏡子,可以正衣冠。又說,民可載舟又可覆舟。可是上演政治開明秀最起勁的李世民,不但殺戮兄弟逼迫父親退位,也是有明確記載干涉史官記錄的皇帝。按照楊修的歪論,以今考古,那么呂后篡奪對歷史的最終解釋權也就很容易被觀眾所接受。《王的盛宴》拋棄了對歷史傳奇故事的表達,沒有了烏騅馬、虞姬別霸王倉促到無言、項羽和劉邦的詩都沒有吟誦,陸川帶領角色們進入暗啞、黑冷、孤寂的創造性虛構的密林之中。

如果說,《史記》、《漢書》、《資治通鑒》正史系統書寫的歷史,不夠真實。那么我們也可以說,《刺秦》、《秦頌》、《英雄》、《西楚霸王》、《鴻門宴傳奇》以及《王的盛宴》所構筑的光影也未必真相,“羅生門”和“鴻門宴”一樣,非常普遍時時刻刻存在于現實和想象之間。然而,當觀眾將這些文字與影像勾連在一起再次想象之時,總能夠每個人都可以形成自己對于歷史的價值觀,對英雄與歷史的關系有著多幾回合的思索。

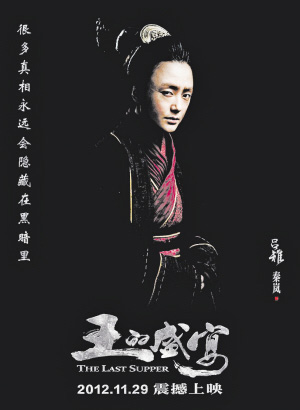

在司馬遷的筆下,項羽和劉邦在面對秦始皇的儀仗之時,就已經打開了欲望的旗幟。陸川給劉邦的震撼,是讓他去到阿房宮和國家檔案館里大開眼界,然后遜位秦王子嬰再給他徹底種下理想的種子。這個理想,就是天下要在手,規則必須我來定。大漢的歷史,由此展開。最關鍵的另一個人物,便是呂后。秦嵐飾演的呂后,不瘋不魔不癲狂,沉郁而不頓挫,眼光凝定而不飄忽,堅毅著布置一切,本片一開始就讓呂后明白劉燁飾演的劉邦靠不住,他當亭長最基層公務員就四處留情,對待兄弟縱然仁義可是還沒學會如何拿捏權力。當劉邦稱帝之后,呂后對于剪除異姓王勢力功勞最高,《王的盛宴》通過高度戲劇化的描寫說穿這一段歷史的本質,主要締造者是女性。

張震飾演的韓信,曾經是劉邦與吳彥祖飾演的項羽之間最大的變量,他沒有把握好稍縱即逝的機遇,令自己成為歷史敘事車輪的犧牲品,而蕭何和張良則是妥協、委屈、放棄自我的識時務者,這些吊詭的俊杰之智慧全然在于自保和有可能的全身而退。毫無疑問,中國歷史最典型的結構,就是王朝循環論,重復成為一種慣性,從這個層面來說,觀眾也難以指責張良們的茍且,蕭何也曾經試圖將鴻門宴傳奇化,他以“講故事”的方式,向史官們敘說鴻門宴的“真相”——“韓信的歷史功績很大,因此不能死”——但是他的努力,被呂后硬生生的撲滅,且將韓信以機械化桎梏扭曲而死,在陸川的故事里,韓信是最后殘存的理想主義者。對于歷史愛好者來說,讀史經常可以興奮于變化,也倦怠于不變,變化的是人和事的是非,而不變的則是在權力鑄就的危墻之下人人自危。

發表評論