一

著裝喜歡標新立異的張愛玲,在《更衣記》里為舊時女人缺乏時裝而深深遺憾:“我們不大能夠想象過去的世界,這么迂緩,安靜,齊整”,“一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩”。因而,從前富貴人家六月里曬衣賞,若是“你在竹竿與竹竿之間走過,兩邊攔著綾羅綢緞的墻”,可以觸摸織金的花繡,聞到樟腦的氣味。

除了式樣沉悶,舊式女裝的繁復、臃腫,也刻意遮掩了女性的身材、體態之美。就像張愛玲所說,“削肩,細腰,平胸,薄而小的標準美女,在這一層層衣衫的重壓下失蹤了”,“因為一個女人不該吸引過度的注意”,“奇裝異服,自然那更是傷風敗俗了”。

民國以后,尤其是從上世紀20年代開始,萬象更新,服飾日趨活潑新穎,女人的衣服再也不能像從前那般,可以長期存放在箱底、必要時還跟珠寶一樣很受歡迎地拿去變賣,“因為過了時就一文不值”。

華洋雜處的上海,較早受到西方文明與服飾文化的熏染。早在清朝末年,個別前衛的上海女子已經開始穿上西式洋裝,或帶有西洋東洋元素的衣裳。20世紀20年代的上海,更是領風氣之先,成為中國的時尚中心,最早的旗袍就問世于此。它既有20年代初期風行的長及小腿的旗袍馬甲與喇叭袖文明新裝的特性,又與當時新潮女子喜歡的西式連衣裙有相當高的重疊度。早期旗袍雖有中國傳統袍服與清代旗裝女袍的部分款式特征,但并非它們的簡單翻版,它的緣起和風行,還浸潤著西風東漸的養分。

20年代初期,曾有一些新女性為著男女平等的訴求,刻意穿著男式長袍。旗袍流行后,這股女扮男裝的風尚消退。但是初期的旗袍,風格仍趨于中性。張愛玲的《更衣記》寫道:

五族共和之后,全國婦女突然一致采用旗袍,倒不是為了效忠于清朝,提倡復辟運動,而是因為女子蓄意要模仿男子。在中國,自古以來女人的代名詞是“三綹梳頭,兩截穿衣”……她們初受西方文化的熏陶,醉心于男女平權之說,可是四周的實際情形與理想相差太遠了,羞憤之下,她們排斥女性化的一切,恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的,具有清教徒的風格。

早期旗袍確實缺乏明顯的曲線,衣身、下擺都又寬又長。20年代后期,旗袍從起初的長及腳背、寬袍大袖,變得越來越有女性氣息與時裝意味,開始強調性別特征,與女子的身體曲線更為貼合。

1925年年底創刊的都市時尚類通俗文學雜志《紫羅蘭》,由著名鴛鴦蝴蝶派小說家周瘦鵑主編,雜志特別策劃了《紫羅蘭旗袍特刊》。周瘦鵑的《我不反對旗袍》說:“上海婦女無論老的,少的,幼的,差不多十人中有七八人穿旗袍。”可知在20年代中期的上海,旗袍已經非常普及。

經過“五四”運動與新文化運動洗禮,崇尚個性自由、求新求變的群體漸漸增多。社會日趨開放,婦女解放的呼聲一浪高過一浪,她們曾經被壓抑的愛美天性也順勢釋放,構成一股興奮、活躍的時尚力量,推動著服裝式樣的變幻多端,旗袍的款式也隨之日新月異,還揉進了西式裙裝的諸多元素。多少代束胸裹臂的中國婦女,終于層層剝筍一般,開始展露身姿之美。

旗袍在20年代末到30年代中期的衍變,基本上遵循著從保守拘謹向自由奔放、從中性風格到凸顯性感的脈絡:起初是下擺越來越短,最短縮至膝蓋以上一寸。1931年又流行長旗袍,一度長到遮蓋雙腳,被稱為“掃地旗袍”,之后裙擺又逐漸變短;袖口也縮小變短,從長袖變成短袖,再縮至肩下兩寸,到1936年前后幾乎是無袖旗袍了;領子曾經高聳及耳,此后越來越矮,還有過完全無領的旗袍;開衩則不斷高攀,漸及膝部,1933年前后高到大腿,一度接近臀部,后來又慢慢降低,有時僅到小腿;腰身由寬松至越來越修身合體;面料日漸豐富,有厚有薄,甚至不乏輕柔透露的薄紗。

國民政府1929年頒布的《服制條例》,確定以短衣長裙與長衣旗袍為女子禮服。“條例”對旗袍的面料、長度、顏色等,有詳細規定,包括前襟右掩,長度在膝蓋與腳踝之中,袖長過肘,面料用絲麻棉毛織品等。

30年代中期,旗袍的立領、右衽、開衩等特征和纖長細瘦的造型基本固定。它后來有過的諸多改良,是時裝潮流中時髦女子不甘一成不變,隨時在裁剪與搭配上的花樣翻新。不僅旗袍與西式外套和毛衣、裘衣的搭配更為多姿多樣,領部、袖子、下擺、衣襟等局部更是新意迭出,比如當年旗袍有過荷葉領、西式翻領、荷葉袖、開衩袖、美人肩(墊肩)、魚尾擺、鋸齒擺、雙襟、長襟等各種別出心裁的款式。

女子的下肢曾經被長裙長褲遮得很嚴實。旗袍流行之初,有過袍中穿長褲的搭配,后來則多配以絲襪。從30年代初開始,穿旗袍而裸露小腿的女子越來越多。凹凸有致的線條,配以高跟鞋,別有一番搖曳與妖嬈。曾有老派紳士對身穿輕薄絲綢旗袍的摩登女郎相當不以為然,因為微風吹過,開衩之處,可以窺見玉腿瑩然。他們建議制定統一尺寸、不得違反的制服。

1933年至1936年,廣州、南昌、南京、福州、濟南、北平等城市,陸續頒布過禁止奇裝異服的條例,要求婦女不得“裸足短裳”上街。有的城市對旗袍的尺寸等嚴格限制:長度須離腳背一寸,袖口最短應至肘關節,左右開衩不得過膝蓋以上三寸。1935年的北平,還有軍警維護風紀,將衣裳薄如蟬翼、裸腿不穿襪子的摩登女子,驅逐出戲院。

無論如何,旗袍已成女人的常備服裝。三四十年代的城市女性,人人衣柜里都不乏旗袍。大街小巷的裁縫,很多是侍弄旗袍的行家里手。能干的主婦,還能自己巧手縫制。上海的鴻翔時裝店等,更以擅長打造高檔旗袍而馳名。

旗袍能凸顯窈窕身段,固然適合苗條清瘦的年輕女子;對于略略發福、小腹微隆的中年婦女,其簡潔熨帖的線條,又反而能使人顯瘦,且別有一番優裕圓潤。保留了傳統女裝元素,又從西式裙裝中獲得靈感的旗袍,充滿時尚意味,端莊、內斂而不失張揚,含蓄、古典又飽蘸性感,在彰顯女人的身體曲線與適度保守馴良、呼吸西風與借鑒傳統之間,找到了迷人的臨界點,堪稱上世紀二三十年代東西方流行服飾文化交匯融合的神來之筆。

二

早期的月份牌,在清代光緒年間已開始印刷發行。上世紀初期,隨著大批歐美商品進入中國市場,精明的商家巧施妙方,推銷產品:借用中國傳統年畫的吉祥風味和裝飾功能,在喜慶歡悅的畫面中植入廣告,隨商品贈送顧客。人們在新年時掛上配有月歷節氣的招貼畫,實用又好看,十分喜歡。商家的產品、名號等,也就“潤物細無聲”,漸漸為人熟知。后來,這種月份牌招貼畫不僅限于新年派送;不少國產的香煙、化妝品等品牌,也競相用月份牌宣傳產品。

月份牌尺幅大者超過一米,小的則不到一尺,推介的商品五花八門。通常,廣告只占據月份牌的周邊、角落等部位,并不影響畫面效果。在報紙、雜志、電臺、電視等傳播媒介缺乏或稀少的時代,月份牌廣告畫成為近代最早、最有效的商業海報,滲透市民的日常生活。月份牌興盛于當時中國最大都市上海,后來輻射至全國城鄉,甚至流傳到香港與東南亞,風行半個世紀。

早期的月份牌上,既有傳統山水畫、吉祥圖案,也有戲曲故事、工筆仕女。隨著西風東漸,市井繁華,日益現代、多元的城市生活,新潮的商品、服飾與休閑方式,成為月份牌的描繪主題;美貌時髦的都市女郎,更是當之無愧的主角,人們因此干脆將月份牌稱為“美女月份牌”。她們或為駕駛摩托、游泳、騎馬、劃船的妙齡女郎,或是攜帶幼子、漫步花園與閑坐客廳的少婦,身著洋派的西裝、短褲、晚禮服、泳裝等。但更多的時候,美目流盼的月份牌美人,還是一襲旗袍裹身。

月份牌風靡的二三十年代,恰好也是旗袍最受世人青睞的時代,兩股風潮奇妙交融,彼此烘托,旗袍與月份牌遂攜手邁向鼎盛期。鄭曼陀、杭穉英等名家的畫作,尤其受歡迎。

月份牌上的旗袍美人,既再現了旗袍(也包括女性發型、妝容)的流行風向,又引領了大眾對旗袍的審美,還在無意間為后人記錄了旗袍的流行軌跡。

月份牌美人的身畔,分別低調地陳列著陰丹士林布、香煙、花露水、嬰兒代乳粉、可口可樂等各色商品,但畫面凸顯的,還是居中占據著大幅面積的女子。她們大多玉肌雪膚,豐腴華美,巧笑倩兮;雖然旗袍的衣、袖、領與開衩的長度、高度各有變化,鑲邊、紐扣、襯里與搭配等都不盡相同,但花色總體來說趨于明艷、富麗。加上她們喜興、柔媚的表情,月份牌美人畫的風格,十分甜膩軟糯。

20世紀上半葉中西方文化興致勃勃的碰撞,十里洋場的摩登,海派服飾的新穎,都被月份牌廣告盡情展示。電影明星胡蝶等身穿旗袍的倩影,也進入月份牌中。

三

上世紀二三十年代,電影成為深受市民喜愛的娛樂方式,好萊塢影片與國產影片都顛倒眾生。當年紅極一時的明星陳燕燕、袁美云、徐來等,都青睞旗袍。1931年,著名的《良友》畫報請來袁美云、黎明暉、胡蝶、阮玲玉等八位大明星拍攝合影,其中七人身著旗袍。胡蝶、阮玲玉等還著旗袍走上時裝表演臺;顧蘭君因出演《貂蟬》聲譽鵲起,她設計的一款腿部與袖口有較長開衩的新式旗袍,曾經在滬上風靡一時。

有幾位女明星的旗袍倩影,最為深入人心。

民國女星旗袍裝合影

1933年年初,上海《明星日報》發起選舉電影皇后的投票活動,胡蝶以21334票穩居首位。張恨水說:“胡蝶為人落落大方,一洗兒女之態……言其性格則深沉,機警爽利兼而有之,如與紅樓人物相比擬,則十之五六若寶釵,十之二三若襲人,十之一二若晴雯。”

一對笑盈盈的酒窩,讓胡蝶在端莊之外平添嫵媚。她就算紅唇緊閉,依然有喜樂歡悅之色。尤其是微微低頭、雙眼向上挑著凝視鏡頭的經典儀態,美得恬靜、安逸、篤定。

從年輕到老,胡蝶都愛以一身精致的絲綢或絲絨旗袍示人,有碎花也有大朵,或者素色鑲邊,或為局部鏤空,下擺和袖口常綴有“蝴蝶褶”。她圓潤瑩潔的面容,高挑又適度豐滿的身材,凸顯了旗袍的雍容華貴。當年朱順興裁縫店的褚宏生師傅常幫胡蝶做旗袍,記得她喜歡復古式的花邊,稍微帶點鑲滾。他印象最深的是胡蝶身著翠綠色胡蝶圖案的軟緞旗袍,看上去就像從畫里走出來一樣。30年代褚宏生為胡蝶做的兩件白色蕾絲旗袍,2015年5月曾經亮相于紐約大都會博物館“中國·鏡花水月”服裝展。

如果說,胡蝶帶著一分風暢花暖的馥郁,讓人聯想到世俗的和美,那么,阮玲玉身上那股霧繞霜浸的清寒,則容易惹人牽出詩意的愁緒。胡蝶的情態比起阮玲玉,略微欠缺一點回旋、悠長的纏綿韻味。后者即便笑著,也有淺淺的哀婉和凄傷。難怪,電影史的研究者發現,當年喜歡阮玲玉的觀眾,多是學生或文藝青年;而胡蝶的粉絲,則以生活優裕的閑適階層居多。

阮玲玉是我國電影默片時期最優秀的女演員,從1926年她16歲從影,到1935年去世,近十年間共出演了29部影片,其代表作有《野草閑花》《三個摩登女性》《神女》《新女性》等。她主演的電影,觀眾往往每片必看。可惜她不堪輿論圍堵與情感失落,過早凋零。

《新女性》導演、與阮玲玉曾經互生情愫的蔡楚生,忍不住對同事評點畫報封面上阮玲玉穿格子布旗袍的照片:“阮玲玉是把旗袍穿得最美妙最純情的女子。”阮玲玉的旗袍,既有一無裝飾的素色,也有暗花紋、斜方格、小圓點等。面料雖有樸素的布料,更多還是質地與圖案都俏麗華艷的類型,與她的當紅明星身份吻合。她微微側頭淺笑的招牌式表情,帶點羞怯,看上去也是喜悅的。只是,或許因為知道她結局的凄涼,于是總覺得那表情里面,似有一絲強作歡顏。阮玲玉差不多總是身著特別細窄修身的旗袍,她與它們一直都那么妥帖搭調,她穿出了旗袍的柔艷秀美。

金嗓子周璇去世已半個多世紀,至今還被人不斷提起。她的電影與歌曲,代表了上世紀三四十年代流行文化的高度,別有一番風味;今天的電影、電視、音樂、服裝,如果想翻檢老上海的華艷綺麗,渲染懷舊調子,首選的元素便是她。

周璇真是好看。怎么個好法?就像她的《莫負青春》唱的那樣:“減一分瘦來增一分胖,一張櫻桃口,一條懸膽的鼻梁。一雙眼,兩顆星,水上的波浪……”

那個時代,人們也在匆忙地追新逐異,并驕傲于當時的時髦、現代。然而,到底是上世紀三四十年代,骨子里又還是保守、老舊的。周璇那張臉和她的聲調,就剛好凝固了古典的精致寧靜與民間的渾成天然,加上“夜上海”的華靡,真是空前絕后,晚輩藝人使出渾身解數也模仿不來。

周璇的氣質,與旗袍也是相得益彰。她精致的面容與卷發下,經常是無袖或短袖的絲綢花旗袍,無論站立或側坐,扭頭或直視,一顰一笑,都美目流盼,身姿裊娜。她與旗袍攜行,成全了彼此的萬種風情。

上世紀40年代末,許多電影從業人員陸續從上海南下香港,香港的國語片生產因此一派興旺。當時十大著名影星王丹鳳、白光、李麗華、周璇、胡蝶、陳云裳、陳娟娟等,有一張難得的合影,清一色身著旗袍。她們都正當華年,一個個娉娉婷婷,花容月貌,色澤或淡雅或濃烈的旗袍,又那么精雕細鏤,挺括華麗。所以盡管時局變化,女明星們居然還撐得起一派花團錦簇、云蒸霞蔚的氣象。

四

20年代后期,旗袍開始在北平、南京、廣州等各大城市流行,然后逐漸向中小城市與鄉鎮蔓延,從30年代開始成為我國女性最流行的衣裝。

女知識分子也紛紛換上了旗袍。才女與旗袍總是那么氣息相通,彼此投契。這是一個特別養眼養心的名單。

林徽因是文字清麗的詩人、勤奮的建筑學學者,也是文化沙龍里風度迷人的女主人。1932年至1937年,她與梁思成等涉足河北、河南、陜西等地考察古建筑,沿途土匪出沒,道路交通不便,經常深入深山野村,住破房,咽粗糲。那些日子,她經常攀爬在古老寺廟、塔閣、鐘樓的屋檐下、房梁上,不畏危險骯臟,不避積年塵土,顯示了精雅之外的另一面。

學生時代的林徽因,一身民國初期女學生最流行的上衣下裙。她從美國留學歸來后的西式裝束,既有襯衣搭配西褲的簡練,也有毛皮或呢料大衣的講究。她身穿旗袍撫弄孩子、與親友聚會或投身工作的照片,多見于1930年以后。旗袍基本上沒有花紋或過多裝飾,面料、裁剪都樸素簡淡。1935年林徽因和梁思成擔任天壇修繕工程的顧問時,登上祈年殿屋頂,那天她在烈日下就穿了一件淺色旗袍。

著名翻譯家、教授趙蘿蕤1932年畢業于燕京大學,有“燕大校花”之譽,后來考入清華研究院。她一生不輟地讀書、翻譯、做學問,彈得一手好鋼琴,還在國內第一個將艾略特的長詩《荒原》譯成中文出版。

陳夢家是著名詩人、古文字學家和考古學家,學問口才俱出眾,更兼風神俊朗。看他倆30年代中期的合影,趙蘿蕤一襲淡雅的絲綢或絨面旗袍,無論長袖短袖、花的素的,都玲瓏娟秀,沉靜溫婉;陳夢家身著長衫或西服,器宇軒昂。一對璧人,確實賞心悅目。

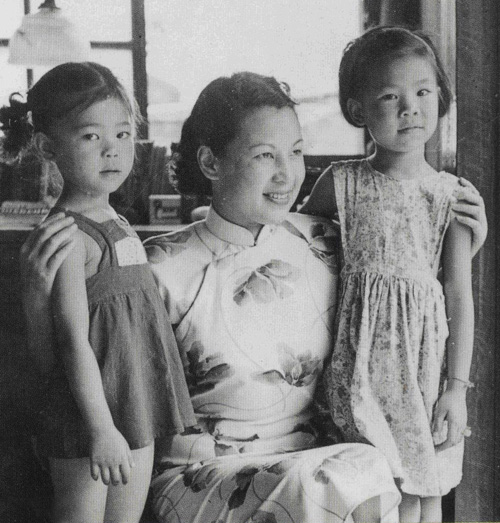

林海音與孩子們

著述豐厚的林海音,一生出版了數十本集子,小說、散文、雜文等體裁都涉獵,同時創辦并主持“純文學出版社”27年,出版無數優質書籍。小說《城南舊事》被導演吳貽弓改編為電影,1983年上映后,大陸讀者對林海音也產生濃厚興趣。

無論少女時代當記者、跑新聞,還是做了母親,前往臺北,成為著名作家、出版人,林海音一生都偏愛旗袍——絲綢、棉布,長袖、短袖,薄型、厚型,種類很多,有時搭配小西服或背心,件件好看,濃淡皆宜。她的模樣跟秦怡很像,那份極致的端莊美麗,在女作家里十分罕見。竟不知旗袍與她,究竟是誰襯托了誰。

“合肥四姐妹”給人印象至深的那些合影,往往都不約而同攜手旗袍,大家閨秀的端方從容,躍然而出。其中,四妹張充和有更濃郁的古典趣味、更專精的造詣,被人們稱為“民國最后一個才女”。她被書法、昆曲、詩詞浸潤的漫長一生,何其幸運、芬芳,張充和有一張抗戰時期流寓昆明的小照,梳辮子,穿旗袍,坐蒲團,倚茶幾,閑適安靜,素淡清秀。環境與裝束絕無珠光寶氣,但有書香墨韻,繞身盈室。張充和跟今人對民國才媛的想象特別吻合,她的確為漸行漸遠的舊時代,添了一抹淡而雅的身影。

張伯駒夫人、畫家潘素年輕時的照片,看到的不多。但僅僅是她30年代攝于上海的那一幀,窈窕端凝,已經令人稱奇。董橋先生《永遠的潘慧素》說得最是深婉妥帖:“(潘素)亭亭然玉立在一瓶寒梅旁邊,長長的黑旗袍和長長的耳墜子襯出溫柔的民國風韻,流蘇帳暖,春光宛轉,幾乎聽得到她細聲說著帶點吳音的北京話。”

在電影明星身上顯得華艷十足、略有一絲綺靡色彩的旗袍,一旦與女學人相伴,卻又散發出那么濃郁的書卷氣,知性、靈秀,兼而有之。不覺讓人感嘆旗袍“因人制宜”、變化萬端的特性。

近些日子,民國名媛的老照片常被人們翻檢出來,興致勃勃地打量。那些發型與妝容精致、旗袍美輪美奐的女子,王瑩、郭婉瑩、張樂怡、黃蕙蘭、嚴仁美、嚴幼韻、陸小曼、王映霞、唐瑛……都穿出了旗袍的東方風韻,華貴中暗含嫵媚,美艷中不乏矜持。

五

并非美貌絕倫的歌星影星或者秀外慧中的作家學者才配得上旗袍,三四十年代,女教師、女公務員、女職員等,外出時基本上身著旗袍。女學生們最愛穿的藍色陰丹士林布旗袍,還別有一種素凈。出現在公眾集會與外交場合的旗袍,則沉穩大氣,有禮服效果。抗戰時期宋氏三姐妹以端莊的深色旗袍集體亮相的鏡頭,相當深入人心。

旗袍與中國女性的身材、氣質,銜接得嚴絲合縫。無論華貴、鮮艷、靈動或質樸、素淡、沉著,盡皆適宜。旗袍參與塑造了民國女人的各種賞心悅目,以及現代與古典雜糅的東方風情。

張愛玲的小說里,好似有一個小型旗袍陳列館,從前人們經常采用的紗、綢、緞、香云紗、布、呢、絲絨等旗袍面料,好些都被她筆下不同身份、性格的女子采用。《十八春》里,上海的工廠職員曼楨,新做了一件短袖夾紗旗袍,粉紅底上印著綠豆大的深藍色圓點子——“這么嬌艷的顏色,一向樸素的她平日絕不會穿,是要參加姐姐的婚禮才刻意挑選的;她跟世鈞戀愛后,穿一件淺粉色的旗袍,袖口壓著極窄的一道黑白辮子花邊”,頓時顯得嫵媚。南京的富家小姐翠芝到表姐家做客,故意很低調地在杏黃銀花緞旗袍外面,罩了一件翠藍竹布袍子,僅在袍衩里微露華麗鮮亮。她出門看電影,則是高跟鞋配烏絨闊滾的豆綠軟緞長旗袍。小飯館的老板娘,“一件短袖子的二藍竹布旗袍,露出一大截肥白的胳膊”;《封鎖》里大學英文助教吳翠遠有件白洋紗旗袍,滾一道窄窄的藍邊;《色·戒》中初到上海易先生家的王佳芝,一身“電藍水漬紋緞齊膝旗袍,小圓角衣領只半寸高,像洋服一樣。領口一只別針,與碎鉆鑲藍寶石的‘紐扣’耳環成套”;《傾城之戀》里白流蘇初見范柳原,則是一襲月白蟬翼紗旗袍。

50年代以后,與新時代顯得氣場不合的旗袍,逐漸淡出大眾的視線。

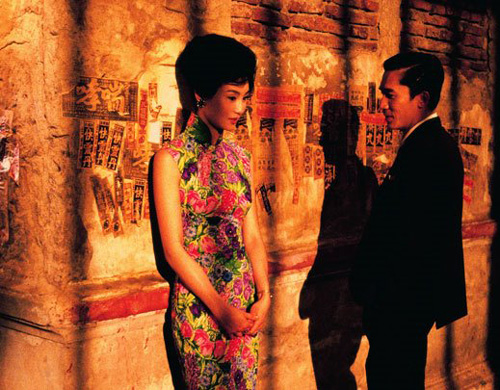

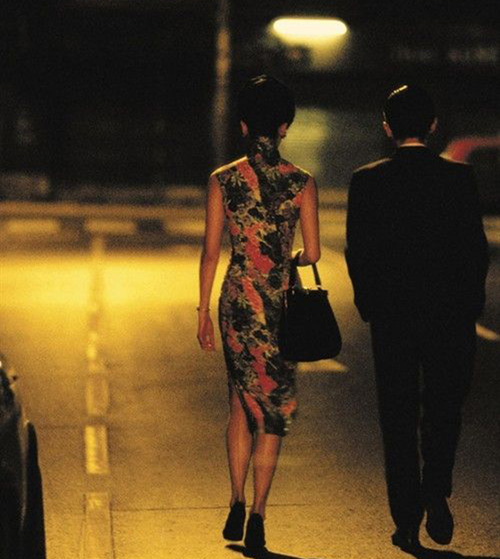

2000年上映的香港影片《花樣年華》,是對旗袍的一次深情回望,掀起一股持續良久的懷舊風,更為90年代重新襲來的旗袍熱,再添溫度。

張曼玉與梁朝偉飾演的一對鄰居蘇麗珍、周慕云,有一段欲進卻退、欲言又止的纏綿,最后悄然分離。王家衛將這段壓抑的情感,處理得異常簡約節制:兩個質地十分接近的男女,都那么隱忍、溫良,從同病相憐到相知相親,再到各分東西,整個過程既不呼天搶地,也無顛鸞倒鳳,在外界也未掀起大風大浪,動靜很小,仿佛來似春夢,去若秋鴻。然而,唯有當事人的心底,有過壯闊的、難以平息的波瀾。

那是1962年的香港,市面也算繁華,卻還沒有太多大都市的喧囂擾攘。鏡頭停留更多的,是陳舊狹窄的公寓,人跡稀少的小街僻巷,蒸汽氤氳的露天面攤;路燈黯淡,小雨斜飛,小提琴如泣如訴,一派低徊感傷;大部分場景都有點像迷蒙、昏黃的老照片,在其中進進出出的蘇麗珍在給船運公司總經理當秘書,她總是一襲緊俏、過膝的旗袍高領,與環境異常協調。

蘇麗珍得知丈夫與周慕云的妻子出軌之后,她與周慕云漸生情愫、彼此牽掛,他倆為何去何從糾結苦悶之際……那些色彩鮮艷或素凈、圖案靈動或沉著、無袖或短袖的旗袍,把她的落寞、喜悅、繚亂、愁煩,烘托得恰到好處。那些蹙眉、淺笑,還有她對他含著喜悅的一瞟又一瞟,眼風卻是收斂的。這些很東方的表情,都要搭配旗袍才特別吻合,穿西式服裝就不那么嚴絲合縫了。張曼玉修長、柔軟、靈巧的身材,將旗袍婉轉曼妙的風情釋放到極致,就連緩步離去、款擺細腰的背影,都是美的。

《花樣年華》里蘇麗珍所穿的20多套旗袍,是服裝設計張叔平邀請年逾七旬的上海老師傅重新出山操刀,面料由他自己精挑細選,有些還是多年的珍藏。

電影結尾字幕:“那個時代已經過去,屬于那個時代的一切,都已不存在了。”“那些消逝了的歲月,仿佛隔著一塊積著灰塵的玻璃,看得到,抓不著。”

這幾句惆悵之語,似乎也可以用來緬懷旗袍。

今天,旗袍雖然仍是許多女人的摯愛,但它最華彩的段落、它的精氣神韻,已經留駐從前。

發表評論