����1974�꣬�ĸ���ڣ�ȫ��(gu��)�S��S��̎�ڻ�y����ͣ�a(ch��n)�Ġ�r���Ϻ��f(xi��)���p�x�C(j��)�S��(d��ng)��Įa(ch��n)ֵ�s�_(d��)����8198�f(w��n)Ԫ���Ͻ�����(r��n)2468�f(w��n)Ԫ����a(ch��n)Ʒ�����ƿp�x�C(j��)���L(f��ng)��ȫ��(gu��)��

����“��(d��ng)������ƿp�x�C(j��)�DZ��^�ߙn�ļ�ͥ�b�䣬����r(ji��)������”���څf(xi��)���p�x�C(j��)�S��(d��ng)��ʮ����S�L(zh��ng)��ꐇ�(gu��)���f(shu��)��“�Ǖr(sh��)�����p�˽Y(ji��)��ɼҵėl��������Ҫ�p�C(j��)��”

�����ĸ����g�f(xi��)���p�x�C(j��)�S�Ĺ���߀�ǰ����a(ch��n)�����˵�һλ����(d��ng)�r(sh��)���ڇ�(gu��)��Ҏ(gu��)�������a(ch��n)Ӌ(j��)����ÿ�����a(ch��n)���ٶ����M(j��n)�ȣ������@�ӵ�Ӌ(j��)�����������˂��͛](m��i)�Зl�������a(ch��n)ͣ��(l��i)�����ʲô�\(y��n)��(d��ng)�ˡ���(d��ng)������߀ԇ�Ƴ�JH5-1�Ͷ��ܼ��ÿp�x�C(j��)����ͨ�^(gu��)���Ϻ�������܇�p�x�C(j��)���I(y��)��˾�ļ��g(sh��)�b����

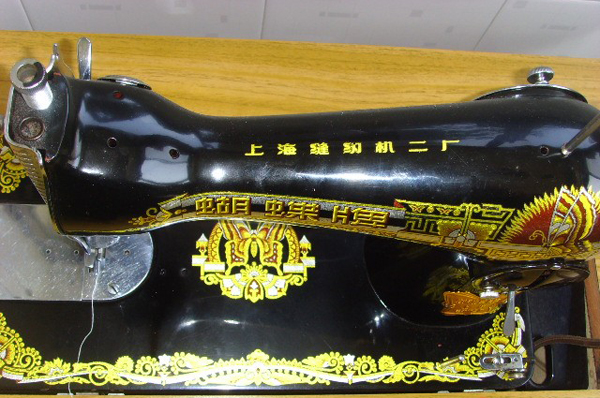

�����f(xi��)���p�x�C(j��)�S��1974��ďS���䌍(sh��)���Ϻ��p�x�C(j��)���S���@��(g��)��(chu��ng)����1919���“�f(xi��)���F܇�”��(j��ng)�v�^(gu��)����(g��)�S��������Ҳ���Q�^(gu��)��(sh��)��Ʒ������

�����ĸ�r(sh��)�ڎ����еĹ��S�����Q�^(gu��)�S����ԭ�Ȏ��Ђ�(g��)���Y����ɫ�ʵķQ�^һ��ȥ����ȡ����֮���Ǹ����r���ĸ������ĺ�̖(h��o)�����@�ӵı����£�1966�꣬��˽�ϠI(y��ng)�ąf(xi��)���p�x�C(j��)�S������“�Ϻ��|���t�p�x�C(j��)�S”��Ҳ�������@��(g��)�r(sh��)���(l��i)�L(f��ng)��һ�r(sh��)��“����”Ʒ�Ʋ��_(k��i)ʼ�w���˴�ҵ�ҕҰ��72��������Ϻ��p�x�C(j��)���S������1984�꽛(j��ng)�Ϻ��пp�x�C(j��)��˾����(zh��n)���Ϻ��p�x�C(j��)���S�֏�(f��)“�Ϻ��f(xi��)���p�x�C(j��)�S”�ďS������һֱ��������ȥ��

���������S���ĸ�����“����”���̘�(bi��o)�ƺ����й��¡����������o(j��)20����f(xi��)����(chu��ng)��֮�������Ⱥ����^(gu��)“�t�{”��“��{”��Ʒ�ơ�1946�꣬“�f(xi��)��”�Q������a(ch��n)Ʒ�̘�(bi��o)�����O(sh��)Ӌ(j��)����“�o(w��)��”�����ۆ��ϣ��f(xi��)����˾��“��{”���̘�(bi��o)������“�o(w��)��”�ƣ����^“���o(w��)��”��1966�꣬�S�����Ļ�����С�M(li��n)�ϛQ����“��˽�ϠI(y��ng)�Ϻ��f(xi��)���p�x�C(j��)�S”�ďS������I(y��)���|(zh��)���Ğ��(gu��)�I(y��ng)�Ϻ��|���t�p�x�C(j��)�S���p�x�C(j��)�a(ch��n)Ʒʹ���̘�(bi��o)��“�o(w��)����”������“������”���̘�(bi��o)�D����׃������˼���ǣ�“�o(w��)��”��“����”�ڜ��Z(y��)�еİl(f��)����ȫ��ͬ���@�ε�Ʒ���D(zhu��n)�QҲ�@�ø�������ƽ��(w��n)����?y��n)����كɂ�(g��)Ʒ���ڮ�(d��ng)?sh��)��˵Ŀڶ�����֮�в��](m��i)�ж��^(q��)�e��

����“����”�ĕr(sh��)�����������p�˟o(w��)����Ҋ(ji��n)��(d��ng)���ʢ����

���������LJ�(gu��)��߀�ǰ��Ռ�(du��)�ں����ƿp�x�C(j��)�ğ��鶼��ǰ�ߝq����(d��ng)�r(sh��)��̎��Ӌ(j��)����(j��ng)��(j��)�r(sh��)�ڣ�ÿ��Įa(ch��n)����Ҫ��(y��n)���Շ�(gu��)�ҵ����~��ɡ����ں����p�x�C(j��)��(d��ng)�r(sh��)�ڇ�(gu��)��(n��i)���L(f��ng)�ҵij̶ȣ���(d��o)���˃�(n��i)�N�İ�؛�̵�����N�����Q(m��o)��I(y��)֮�g��һ��(ch��ng)��(zh��ng)�Z��

�����Ǖr(sh��)���҂����S���������Q(m��o)��ُ(g��u)�v�S�T�������k���Ҿ��v���ゃ�S���棬���a(ch��n)����(l��i)�|���z�(y��n)��(l��i)�õģ����Ͷ���(l��i)��Ҫ���ڵģ���?y��n)�?gu��)����Ҫ�ģ�ÿ����١���(n��i)�N��Ԓ����؛վ����؛��ُ(g��u)վ��Ҳ�����v��(ch��ng)�҂����S���棬����z�(y��n)�T���v�S�z�(y��n)�T��ÿ�����(l��i)��������֪��������(l��i)�Ժ���͵�������؛��˾�Ă}(c��ng)��(k��)��ȥ������������”��ʮ����ǰ�Ĉ�(ch��ng)�����ϏS�L(zh��ng)ꐇ�(gu��)�еĻؑ�����Ȼ�r�

������(du��)����ͨ���ϰ��Ձ�(l��i)�f(shu��)������һ�_(t��i)�����p�x�C(j��)�����y�ϼ��y���¡��a(ch��n)Ʒһֱ������(y��ng)���ÿp�x�C(j��)�����Ј�(ch��ng)��1972��4�����_(k��i)ʼ��(sh��)�Б{Ʊ����(y��ng)�k�������Ϻ���؛��˾ӡ��“�p�x�C(j��)ُ(g��u)�Iȯ”�ڸ�ϵ�y(t��ng)�����^(q��)�h�����I(y��)��λ��(n��i)���M(j��n)�з��䣬�{Ʊ����(y��ng)�p�x�C(j��)�����Ϻ�ƽ��ÿ��ÿ80��(g��)�˰l(f��)һ��ُ(g��u)�Iȯ��������������ȡ�ஔ(d��ng)��(sh��)����“���I(y��)ُ(g��u)؛ȯ”������“���(l��i)��ʲô�̶ȣ��҂�һ�_(t��i)�p�x�C(j��)�uһ������ʮ�K�X��Ʊ��ҲҪ�u����ʮ�K�Xһ��”��ꐇ�(gu��)���f(shu��)��

�����挦(du��)�@�ӵľ��棬��(gu��)���p���I(y��)��Ҫ��f(xi��)���p�x�C(j��)�S��(du��)��صĿp�x�C(j��)�S�M(j��n)�Ќ�(du��)�ڎ�����ּ����߿p�x�C(j��)�Įa(ch��n)������(d��ng)�r(sh��)�ąf(xi��)�����o(w��)����������ʡ��ݔ���ˏ�������������ˇ���g(sh��)�������ˆT�Լ��O(sh��)�䣬Ҳ�Ӵ���Ӗ(x��n)�˺ܶ༼�g(sh��)���ˡ��M����ˣ��S����ع��S���a(ch��n)�Ŀp�x�C(j��)��Ȼ�N�۲��ѡ����ǣ�һЩ���S���h�N�����a(ch��n)����ͨ�^(gu��)�������Y�������a(ch��n)����(l��i)�Ŀp�x�C(j��)���Ϻ��������ӡ��������@�N��ʽ�c�f(xi��)���������Ǻ��ϵ��_(k��i)��p�x�C(j��)�S��90����Ժ������������a(ch��n)��Ҳ�_(d��)����40�f(w��n)�_(t��i)��

�l(f��)���u(p��ng)Փ