玉器是從玉工具發展而來的,從新石器時代到明清時代,從玉器形成到成熟,都呈現出獨特的風格和工藝。1958年在南陽黃山仰韶文化遺址中出土的圭形玉鏟可以看作是玉器誕生的標志。殷商時代,玉雕大量制作禮儀用具和各種佩飾。西周玉器的特色是出現了琮、璧、璜、圭等禮器。春秋戰國時期,琢玉工具得到了改善,雕刻工藝也不斷提高,出現了浮雕、半浮雕和精湛的透雕技法。玉器成品常見有玉璜、玉琮、玉璧、玉鐲、玉環、玉劍飾、龍形佩、成對器形玉件等。采用的玉材多為青玉和黃玉,白玉少見,亦有采用“獨山玉”的。

西漢繼承了春秋戰國器形特點,同時增加了新品種,新疆軟玉源源流入中原。東漢除出現了白玉料的玉璧、玉環、雞心佩、劍佩、帶鉤外,用于殉葬的“明器”和各式容器、玩賞品種也大量出現。玉質有青玉、黃玉、墨玉和白玉。白玉成為玉中上品。

魏、晉和南北朝時,石刻的風行使玉器制作少被重視。傳世的器物很少,但圖案清晰,十分秀麗。玉材有青玉、黃玉,白玉很少。

唐代玉器出現了花鳥、人物飾紋,器物富有濃厚的生活氣息,并增加了有實用價值的杯、碗、盅等。玉器圖案大量采用纏枝花卉、瓜果鳥獸、人物飛天、蟲魚為主要題材。刀法不亂、布局均勻、細而厚重是唐代玉雕的獨特的時代風格。

宋代在玉器制作上也反映出民族特色和地方特色。玉器以花、鳥、獸類為主,以龍鳳呈祥圖案為多。實用品有杯、洗、帶板,陳設品主要有獸、魚。當時,盛行做古玉器。仿古器形有青銅器、佩件,如劍飾、帶板、佩飾等,玉材主要有白玉、墨玉、青玉,其中最多的是青玉和白玉。

元、明、清是我國玉雕工藝的繁盛時期。元代的雕工既沒有唐代器物的遺韻,也突破了宋代琢工。雕琢有粗有細,但粗獷的刀法深厚, 頗有古風,細致得出奇,獸件上雕刻的毛發, 刀法流暢,刻出的云紋上下翻騰,氣勢磅礴。這時期出現了“凸雕法”和“透雕法”,尤其凸雕的細工碾磨技法,更是前所未有。

明代,揚州出現了大型玉器和以蘇州為中心雕琢各種精巧的玉器,又由于新疆玉材的大量入關,玉雕技法不斷提高,作坊林立、人才輩出,名作極多,在我國制玉史上出現了空前的繁榮。玉雕刀法出現了“三層透雕法”,鏤雕十分精細,藝術性很高。題材也多,常見有松竹梅、花果、松鹿、人物、鳥獸、纏枝花卉等。

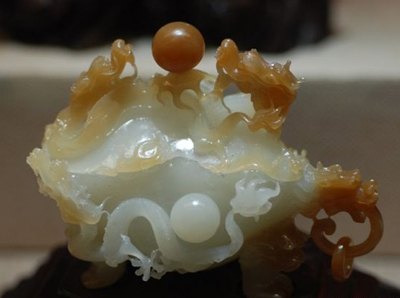

清代,特別是中期,玉雕工藝達到了新的高峰。乾隆年間北京城為全國的制玉中心,并召集各路能工巧匠獻藝,出現了“俏色做法”、“半浮雕”、“透雕”等各種琢法。清代玉器雕琢得十分可愛,大小器件玲瓏精致形象逼真。玉料選用也相當嚴格,但只要符合要求的玉材,無論是白玉、碧玉、墨玉、黃玉等都被采用。故宮博物院“珍寶館”珍藏的精品展現了明、清兩代玉雕精華,其中大型玉雕“大禹治水圖”特別引人注目。流傳民間的小件玉器,無論山水、花卉、人物、花鳥、飛禽、走獸,都雕得活靈活現。

發表評論